كان شارع الحمرا عند بداية السبعينيات مزدحمًا دائمًا. مكتبات، صالات سينما، وأناس يمشون بخطى سريعة أو يجلسون لساعات على القهاوي. في واحد من تفرعات الشارع، على ناصية هادئة، ديسكوتيك صغير اسمه "خاتشيك ماردريان" يبيع تسجيلات موسيقية، ويعرض على زبائنه تحويل الأسطوانات إلى أشرطة كاسيت.

زياد، مراهق دخل إلى المكان بدافع الفضول. لم يكن يعرف ماذا يريد بالضبط، لكنه بدأ يتصفّح الأرفف، يلتقط تسجيلًا من هنا وآخر من هناك. فجأة، بدأ صوت ناعم ينساب من مكبر الصوت: نغمة ساكسفون تنزل بهدوء فوق إيقاع لاتيني خفيف، كأنها تمشي على رمل ساخن. لم يعرف الاسم، لكن الأغنية جذبت انتباهه فورًا، كانت مقطعًا من جاز لاتيني مع ستان غيتز مع جواو جيلبرتو.

شيء في هذه الموسيقى لم يكن مألوفًا. لا يشبه الكلاسيكيات التي تملأ بيتهم، لا الأغاني الفرنسية التي اعتادها بسبب ميول والده، ولا حتى الإيقاعات المصرية. لم يقل شيئًا. جلس يستمع. شعر بشيء يتغيّر، ليس لأنه قرر أن يتغيّر، بل لأن شيئًا جديدًا دخل. بعد أيام، حين جلس إلى البيانو في البيت، خرجت منه جملة لحنية تحمل هذا التأثير الغريب. لم يكن يدري حينها أن ما سمعه سيترك أثرًا طويلًا في طريقه كمؤلف، ملحن وموزع موسيقي.

تأثيرات الجاز تدخل المسرح اللبناني مع "بالنسبة لبكرا شو"

في وثائقي "من بعد هالعمر"، يتحدث زياد الرحباني عن تلك اللحظة في ديسكوتيك "خاتشيك ماردريان" باعتبارها محطة حاسمة. ليقول بأنها سببت له صدمة إيجابية وصل تأثيرها إلى أول عمل تأثر بصوت الجاز اللاتيني: "اجا نوع موسيقى مش خاطر ع بالي، وتأثرت فيه كثير بدليل أول شغلة عملتا تقريبًا تقليد لإيقاعات سمعتا هي موسيقى مسرحية بالنسبة لبكرا شو، يعني لاتيني كانت شوي."

عُرضت المسرحية عام 1978، وبعيدًا عن مضامينها السياسية، كشفت عن زياد كمؤلف موسيقي يسير في اتجاه مختلف، ويوسّع قاموسه باتجاهات جديدة. ظهرت في المقدّمة الموسيقية للمسرحية تأثيرات البوسا نوفا والجاز سامبا بوضوح، من حيث الإيقاع والبنية وتوزيع الآلات.

ورغم أن التجربة بدت يافعة، فقد مثّلت هذه المقاربة تحوّلًا في مشهد التأليف الموسيقي اللبناني، إذ لم يكن من الشائع حينها دمج الجاز اللاتيني أو استخدام تقنياته داخل قالب مسرحي ناطق بالعربية، وبمقاربة موسيقية لا تتنازل عن محليتها.

دخلت هذه المقدّمة ضمن أول ألبوم ركّز فيه زياد على تطوير هذا الصوت "هدوء نسبي"، تحت اسم "بالنسبة لبكرا شو" مع تغييرات طفيفة في التوزيع، لتبقى حتى اليوم شاهدًا أول على هذا التحوّل الموسيقي المبكر في تجربته.

منذ تلك اللحظة، بدأ بناء عالم صوتي مختلف، ظنّ كثيرون أنه "جاز شرقي"، لكن زياد نفسه سيعبّر لاحقًا عن رفضه القاطع لهذه التسمية.

"هدوء نسبي": صمت الحرب وصخب التجديد الموسيقي

لم تحظَ بيروت بمشهد الفرق المستقلة الذي بدأ بالانتشار في المنطقة مع موجة الروك القادمة من أوروبا في السبعينيات، إذ خيمت الحرب الأهلية على المدينة منذ عام 1975، وتفرّق العازفون، وترك كثيرون آلاتهم الموسيقية ليحملوا السلاح. وسط هذا الفراغ، ظهر صوت زياد كمشروع موسيقى مستقل من نوع آخر، يصوغ ملامحه من التجريب والتأليف الجماعي، ويوثق في الوقت نفسه هشاشة اللحظة التاريخية.

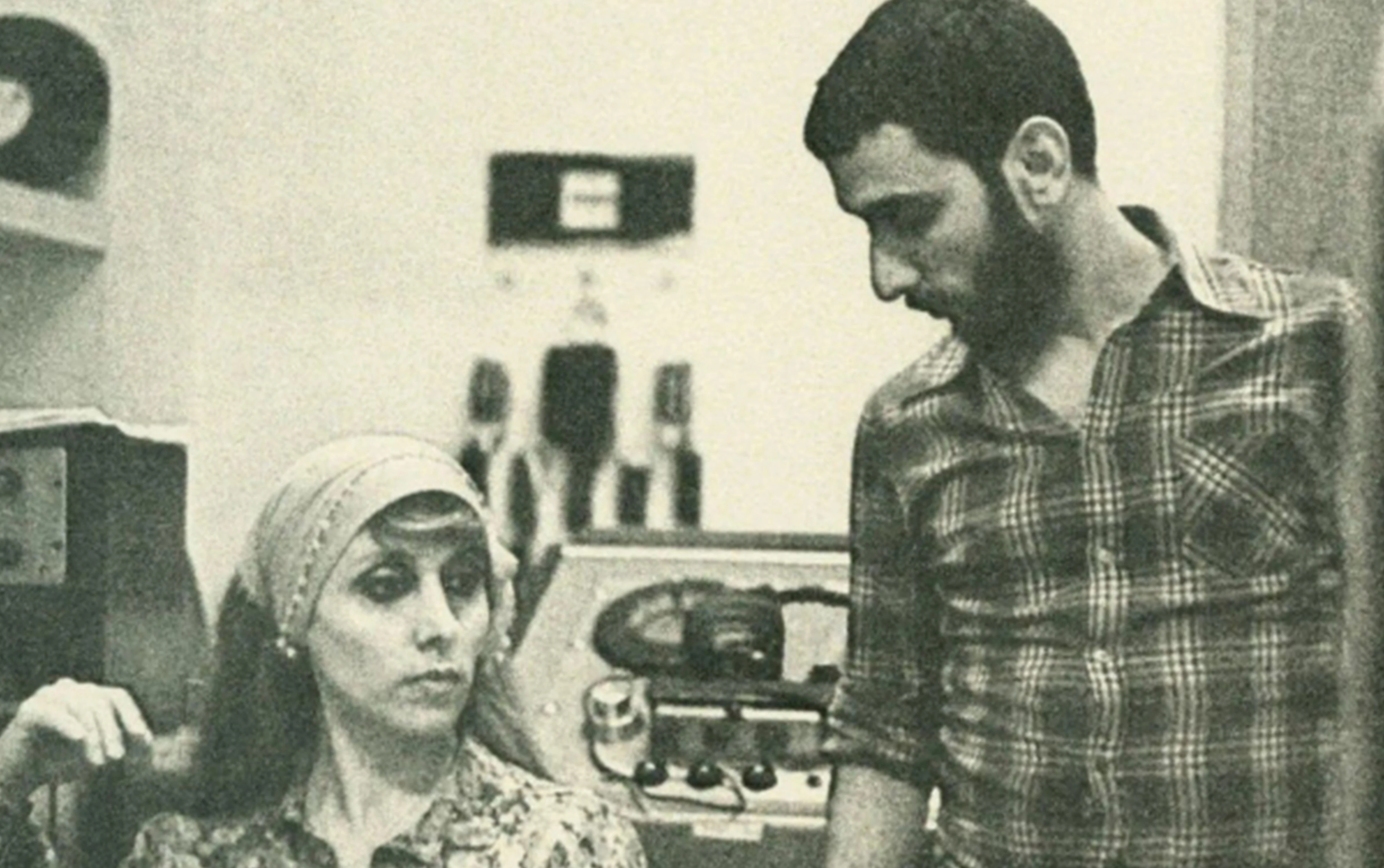

في ظل القذائف التي كانت تمطر المدينة، جمع زياد نخبة من العازفين وبدأ بالتجريب. تجلّى هذا التوجه في ألبومه "هدوء نسبي"، والذي استمد اسمه من عبارة كانت تتردد في نشرات الأخبار حين تتوقف الاشتباكات لبضعة أيام. حمل الإصدار الأصلي للألبوم على شريط كاسيت صورة لنفق صناعي غير مميز، مع تصنيف "جاز شرقي".

أما غلاف الفينيل، الذي يقال إنه صدر في التسعينيات، فحمل صورة امرأة بكامل أناقتها ترتدي بنطالًا جلديًا وتسحب حذاءها ذي الكعب العالي، بينما يستقر رشاش كلاشينكوف إلى جانبها. صورة متضادة لكنها منسجمة مع موسيقى زياد وبيروت نفسها: مدينة مستعدة للسهرة أو لإطلاق النار.

رافق الألبوم فيلم وثائقي وثق التحديات والصعوبات التي عاشها الموسيقيون في مدينة الحرب. لكنه في الوقت نفسه كشف عبقرية زياد، الذي لم يخضع للموسيقى الغربية بل طوّعها، خصوصًا الجاز، لخدمة رؤيته الخاصة. "ممكن أنت تبصري بنومك قرص هبمرغر طعمتو فلافل، اي هيدا مالو اسم لا موجود لا بالشرق ولا بالغرب، هيدا شي لبناني"، يقول زياد في الفيلم واصفًا موسيقاه، التي لا تنتمي لأي تصنيف جاهز.

إعادة تعريف الجاز: إيقاع "الوحدة" على البيانو

بعد نجاح الألبوم انتبه زياد إلى فخ التصنيفات الغربية التي أُسقطت على تجربته، حيث فُرض عليه أن يُدرج جنرا موسيقية ابتكرها بنفسه، وانطلقت من أصوات شرقية، تحت تسمية "الجاز الشرقي". لكن بعد إعادة التفكير، عاد ليؤكّد أن ما قدمه في الألبوم لم يكن استنساخًا لتيار غربي مطعّم بالشرقيات، بل كان تجريب لبناني خاص، تأثر بالتقاليد الشرقية كما بالمدارس الغربية. ليثبت أن الجاز والتجريب ليسا حكرًا على أحد، وأن إعادة تشكيل الصوت المحلي ممكنة من داخل بيئته وليس عبر استيراد القوالب.

وقد لخّص زياد هذا الموقف بوضوح في مقابلة على "تلفزيون المستقبل"، حين شرح: "العالم الغربي عم يحاول عالموسيقى الشرقية، وعم يرجع يبعتلك ياها، بيجي موسيقي بياخد فكرة موسيقية من شو عم يعملوا العرب، بيطلع أسطوانة لأن عنده شركة تنتجله، وبتلاقي الأسطوانة رجعت لعندك".

من أبرز العناصر التي ميّزت تجربة زياد مثلًا في مقطوعة "أبو علي"، كانت إعادة توظيف آلة البيانو الغربية في خدمة الإيقاع والمقام الشرقي. تجاوز البيانو بين يديه حدود الدرجات الغربية المألوفة، إذ يُقال إنه أعاد برمجة البيانو الخاص به كي يُنتج الربع تون بدقة. وقد حقق سابقة موسيقية عبر عزف إيقاع "الوحدة" أحد أشهر الإيقاعات في الموسيقى العربية على البيانو في مقطوعة "هدوء نسبي".

في طريقه إلى إعادة تشكيل مدرسة الرحباني

في الرابعة عشرة من عمره، ظهرت إلى العلن أول أغنية من تلحين زياد الرحباني "ضلي حبيني يا لوزية"، لكنها لم تكن أول لحن يضعه. فقد تعلّم التلحين سماعيًا، لا من خلال دروس أكاديمية، بل من استماعه اليومي للموسيقى وتعمّقه في فهم بنيتها. لم يكن يعزف وحسب، بل كان "يطنطن" كما يقول، أي يبحث عن جمل لحنية على البيانو من وحي خياله.

كان عاصي الرحباني يراقب موهبته الناشئة ويختبر أذنه الموسيقية، يسأله: "أي لحن أعجبك أكثر؟". وفي إحدى المرات، سمع عاصي جملة موسيقية تعزف في أرجاء البيت، فسأل زياد: "من أين أتيت بهذا اللحن؟ هل سمعته على الراديو؟"، فأجاب زياد: "لا، سمعته في رأسي". حينها، أحضر عاصي ورقة نوتة وبدأ يدوّن الجملة. وربما سبقت هذه اللحظة عشرات الألحان التي لم تدوَّن، قبل أن تخرج إلى الضوء أولى محاولاته الغنائية.

في إحدى مقابلاته، يحكي زياد عن ألحان لم تخرج بوقتها، ويقول أن مسيرته التلحينية تمتد إلى عمر السابعة عندما كتب لحن "أغنية الوداع" وسماها عاصي "عيد الولاد" أي الأطفال، وقد غنتها فيروز من حفل مسرح الصوت والضوء بالأهرامات عام 1989.

ارتبط زياد بشكل خاص بآلتين موسيقيتين تميّزتا في مسيرته الفنية: البزق، الآلة الوترية التقليدية ذات الصوت الرنان التي منحته عمق التعبير عن الروح الشرقية، والبيانو الذي كان له منصة خصبة للتجريب والتطوير، حيث أتقن التلاعب بالنغمات وتكييفها مع الإيقاعات والمقامات الشرقية.

سار مشروع زياد في كسر القوالب الموسيقية المستوردة، مع إضافة جرعة من العبث والتجريب والتناقض المتعمّد. لكن النقطة في مشروع تقديم موسيقى لبنانية خالصة، كانت عدم تخليه عن جذوره، وعودته إلى مدرسة الرحابنة كل ما احتاج إلى أرض صلبة يسند مشروعه عليها.

في ألبوم "كيفك إنت" مع فيروز عام 1991، يتجلى تأثير الجاز والموسيقى الغربية بوضوح، خصوصًا عبر التوزيعات الغنية بالهارموني والتجارب الصوتية، والاستخدام المكثّف لآلات مثل الساكسفون والبيانو والدرامز. لكن إذا نظرنا إلى الألبوم من زاوية مختلفة سنجد أنه تجديد لمدرسة الرحابنة وتطوير للهوية الموسيقية لفيروز.

دمج فيه اللغة اليومية البسيطة بنبرة سياسية واجتماعية مبطّنة، وهو ما جعله ألبومًا جماهيريًا ونخبويًا في وقتٍ واحد. أبرز الأغاني فيه مثل "عندي ثقة فيك" و"مش قصة هاي"، اعتمدت مقامات شرقية لكن عُولجت بتوزيع يميل إلى الجاز والبلوز، وكشف مرة أخرى عن منهج زياد في إعادة توطين الجاز ضمن سياق لبناني خاص.

لذا يمكن اعتبار "كيفك إنت" أحد ألبومات الجاز اللبناني غير المُعلن، ويندرج ضمن مشروع زياد في إعادة تخيّل الموسيقى اللبنانية من خلال أدوات غربية دون أن تفقد لغتها أو هويتها.

حتى ألبومه الصادر سنة 1995 "بما إنه" مع جوزيف صقر، يحتفي الألبوم بالتفكيك: تفكيك الأغنية، تفكيك اللغة، تفكيك الشكل وحتى توقعات المستمع. يبدأ بلحن جاز ارتجالي يعقبه كلام ساخر أو شخصي أو حتى غامض، ويتحوّل فجأة إلى أغاني عتابا، ثم يعود إلى الجاز أو إلى البلوز.

استمر مشروعه بالتعاون مع أسماء جديدة، مثل ألبوم "مونودوز" مع سلمى سنة 2001، وألبوم "معلومات مش أكيدة" مع لطيفة. في الألفينات، جاب زياد الرحباني العالم بحفلاته، تعاون مع موسيقيين شباب نقل لهم خبرته الطويلة وأعطاهم مساحة ليفهموا مشروعه ويشاركوه التجريب، وغالبًا ما أحب العمل مع الموسيقيين المحليين وطلب تقديرهم أكثر.

مات زياد. ومثلما بدأت حكايته في شارع الحمرا، كان لهذا الشارع أن يودّعه أولًا. تجمّع المئات في وداع غير رسمي، حيّ وعفوي، يشبه ارتجالاته وطريقته في الخروج على النص. في المكان نفسه الذي شهد حفلاته واحتضن جمهوره الأقرب. على المسرح كان يدفن رأسه في البيانو، يبقى صامتًا أو يتوجّه أحيانًا إلى الجمهور ليقول: "هيدا مش جاز شرقي، هيدا جاز لبناني."